Методы исследования кишечника

Современная медицина обладает огромными диагностическими возможностями. Существуют самые разнообразные способы обследования кишечника. Выбор методики осуществляется исходя из клинической картины заболевания и предположительного диагноза.

Показания к обследованию кишечника

Чаще всего диагностика органов желудочно-кишечного тракта назначается при подозрении на патологии этой системы. К симптомам больного кишечника относят:

- нарушения стула – диарея, запоры, размягчение или затвердевание каловых масс;

- боли в животе и в области анального отверстия;

- неприятный запах из ротовой полости (при отсутствии проблем с зубами, дёснами и миндалинами);

- метеоризм;

- рвота и тошнота;

- отрыжка;

- наличие в каловых массах слизи или крови.

К неспецифическим признакам патологий ЖКТ относятся лихорадка, общая слабость, недомогание. Наличие одного из перечисленных симптомов и сочетание их с интоксикацией дают картину поражения кишечника заболеванием. Для точного установления диагноза и назначения грамотного лечения требуется проведение диагностических процедур.

Регулярное обследование органов ЖКТ должны проходить пациенты, оперировавшиеся ранее по поводу опухоли, локализованной в кишечнике. Скрининговой диагностике подвергаются люди, родственники которых обладают следующими диагнозами:

- рак кишечника, локализованный в любом отделе;

- полипоз;

- болезнь Крона;

- язвенный колит.

А также обследование должны проходить люди старше 40 лет. Оно проводится каждый год и затрагивает сигмовидную и прямую кишку. Именно эти отделы поражаются чаще остальных у людей старшего возраста. Своевременная диагностика позволяет свести к минимуму последствия от заболеваний и значительно повышает длительность жизни больных с патологиями.

Существующие методы исследования

На основании жалоб пациента врач переходит к диагностике заболевания. Обследование строится от простого к сложному, поэтому сначала идут простейшие методы исследования, а в конце находятся технически сложные.

Осмотр и пальпация

После опроса пациента и сбора анамнеза врач приступает к осмотру. Эта процедура считается частью диагностики, так как во время её проведения обнаруживаются некоторые признаки патологий органов брюшной полости:

- нарушение тургора кожи (потеря эластичности);

- бледность кожи;

- шелушения;

- изменения языка: гладкий, блестящий и ярко-розовый или обложенный, шершавый и белый или коричневый.

Наличие у пациента перечисленных признаков даёт врачу основание предположить заболевание органов ЖКТ. Для уточнения диагноза необходимо продолжить диагностику, используя метод пальпации. Она бывает поверхностной и глубокой.

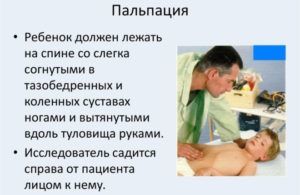

При поверхностной пальпации отмечается гипертонус брюшного пресса, болезненность в проекции больного органа или увеличение его в размерах. Во время обследования пациент лежит на спине, на твёрдой прямой кушетке, руки вытянуты вдоль тела. Человек должен полностью расслабиться. Врач слегка нажимает на пациента руками, начиная с низа живота слева, продвигаясь далее выше с обеих сторон тела зеркально.

Затем пальпируется средняя часть брюшной полости, начиная снизу и продвигаясь вверх, постепенно смещаясь влево и право от белой линии (прямая, разделяющая мышцы пресса на 2 части). При отсутствии патологий напряжение умеренное, а болезненность и дискомфорт не наблюдаются.

При наличии неприятных ощущений над этой зоной проводится глубокая пальпация. На полном выдохе врач с силой нажимает правой рукой на область болезненности, затем на вдохе отпускает. Процедура повторяется несколько раз. Каждый отдел кишечника пальпируется по-разному, так как все они обладают индивидуальным строением и особенностями.

Рентгенография

Рентгенодиагностика позволяет провести обследование кишечника в динамике, оценить его структуру и функции. В норме этот орган не просматривается на снимке, что обусловлено его строением. При наличии острой кишечной непроходимости на рентгенограмме определяются чаши Клойдбера. Это тёмные участки на снимке, называемые просветлениями (так как чаще всего для диагностики используются негативы). Они обусловлены скоплением газов и жидкости, которые накапливаются в кишечнике.

Рентгенодиагностика позволяет провести обследование кишечника в динамике, оценить его структуру и функции. В норме этот орган не просматривается на снимке, что обусловлено его строением. При наличии острой кишечной непроходимости на рентгенограмме определяются чаши Клойдбера. Это тёмные участки на снимке, называемые просветлениями (так как чаще всего для диагностики используются негативы). Они обусловлены скоплением газов и жидкости, которые накапливаются в кишечнике.

Во время динамического наблюдения через рентген-аппарат замечают сужение просвета кишечника, на границе которого наблюдается переход от перистальтических сокращений к атонии. В этом месте находится закупорка кишки инородным телом или сдавление её чем-либо, чаще всего опухолевым образованием. Если такое место не обнаруживается, говорят о парезе кишки, то есть о непроходимости паралитического генеза. Острая непроходимость кишечника – прямое показание к немедленному оперативному вмешательству.

Колоноскопия

Обследование кишечника с использованием колоноскопа позволяет оценить состояние слизистой, провести биопсию и удалить доброкачественные новообразования. Длина зонда составляет 1,6 метра, что позволяет осмотреть кишку полностью. Трубка сделана из гибкого и мягкого материала, что снижает травматичность и устраняет неприятные ощущения во время исследования. На конце шланга располагается видеокамера, позволяющая приближать объекты и рассматривать их максимально подробно.

Колоноскопию применяют при подозрении на:

- наличие доброкачественных новообразований (опухолей, полипов);

- присутствие инородного объекта в кишечнике;

- злокачественное новообразование (проводят взятие биопсии);

- внутреннее кровотечение (возможна его остановка при проведении процедуры);

- болезнь Крона;

- запор;

- язвенный колит;

- снижение массы тела при отсутствии патологий нервной системы;

- частое повышенное газообразование;

- наличие крови или гноя в кале.

Процедура проводится под местной анестезией для снятия неприятных ощущений у пациента. Препарат наносят на сам эндоскоп или вводят инъекционно. Дети до 12 лет проходят процедуру под общим наркозом.

Исследование обладает рядом противопоказаний:

- перитонит;

- сердечно-лёгочная недостаточность;

- инфаркт миокарда;

- колиты с тяжёлым течением;

- перфорация кишки;

- период беременности.

При отсутствии противопоказаний метод считается эффективным и безопасным для диагностики патологий ЖКТ. Сюда же относят обследование капсулой. Оно значительно безопаснее эндоскопического исследования, но выше по стоимости. Капсула проходит кишечник, выдавая картинку через видеокамеру, а затем покидает тело естественным путём.

Ирригоскопия

Метод основан на исследовании кишечника рентген-аппаратом, но с введением внутрь контрастного вещества (бариевой взвеси). Ирригоскопия требует от пациента тщательной подготовки. В течение нескольких дней нужно соблюдать особую диету, которая подразумевает отсутствие продуктов, повышающих газообразование. За два дня до процедуры пациент начинает приём слабительных средств, а накануне проводит очистительные клизмы.

Перед началом проведения ирригоскопии пациент выпивает водный раствор сульфата бария. Он постепенно продвигается по кишечнику, стекая по стенкам и оседая в складках.

По ходу процедуры врач делает несколько снимков, позволяющих оценить стенки каждого отдела кишечника. Наиболее высокой точностью обладает методика двойного контрастирования. В ЖКТ через рот вводится бариевая взвесь, а через анальное отверстие нагнетается воздух. Это позволяет оценить контуры отделов кишечника, их проводимость и функционирование.

При помощи ирригоскопии выявляют:

- язвы;

- свищи;

- опухоли;

- рубцовые изменения;

- дивертикулёз;

- врождённые пороки развития.

Данный вид исследования относится к безопасным и безболезненным процедурам. Он назначается при патологических состояниях:

- наличие крови из прямой кишки;

- выделение с калом гноя и слизи;

- боли в области заднего прохода и толстой кишки;

- наличие противопоказаний к колоноскопии;

- длительные диспепсические расстройства;

- подозрение на новообразование в желудочно-кишечном тракте.

Полученные результаты требуют подтверждения с помощью УЗИ.

Мезентериальная ангиография

Метод схож по проведению с ирригоскопией. Мезентериальная ангиография проводится при помощи рентген-аппарата и введения контрастного вещества в сосудистое русло. Позволяет оценить кровоснабжение отделов кишечника.

Мезентериальная ангиография проводится при следующих состояниях:

- нарушение сосудистой проходимости;

- мальформация;

- аневризмы;

- опухоли.

Методика обладает некоторыми противопоказаниями:

- индивидуальная непереносимость компонентов контрастной взвеси (особенно йода);

- патологии психики;

- заболевания в острой фазе.

Контрастное вещество вводится непосредственно в сосудистое русло и распространяется с током крови.

Радиоизотопное сканирование

Основано на способности некоторых соединений давать излучение, фиксируемое датчиками. Внутрь пациента вводится радиоактивный изотоп, затем на приборах отслеживают его лучи. С помощью радионуклидного исследования оценивается как состояние самого органа, так и его функции.

Для этого делают снимки или записывают кривую выведение препарата.

Радионуклидное исследование позволяет определить:

- наличие новообразований;

- работу кишечника.

Этот метод считается инновационным и наиболее перспективным способом диагностики заболеваний. Препараты выводятся из организма за короткий срок, не оставляя следов. Метод обладает малым количеством противопоказаний. К ним относятся только малый возраст и беременность.

УЗИ

Абсолютно безопасный метод динамического наблюдения. Применяется при наличии противопоказаний к остальным способам диагностики, особенно для детей и женщин в период беременности и грудного вскармливания. Лежачим больным или людям старческого возраста предпочтительно проводить именно УЗИ кишечника из-за возможного повреждения стенок кишок при других методах исследования.

Процедура не требует столь тщательной очистки кишечника. Достаточно придерживаться рекомендаций по питанию и принимать прописанные слабительные средства. УЗИ кишечника позволяет определить:

- болезнь Крона;

- парез кишечника;

- патологии развития;

- новообразования;

- спайки;

- язвы.

Современные аппараты обладают высокой точностью и способны выдавать цветное изображение органов ЖКТ, облегчающее диагностику заболеваний.

МРТ

Магнитно-резонансная томография считается наиболее точным и современным методом исследования органов ЖКТ. Во время процедуры фиксируется собственное излучение организма ионов водорода. Патологические и физиологические ткани при этом выглядят по-разному.

Магнитно-резонансная томография позволяет послойно просмотреть изменения в стенках кишечника. С помощью неё определяются нарушения функционирования органа, новообразования, язвы, рубцы.

КТ

Компьютерная томография также относится к передовым методикам определения патологий органов ЖКТ. Облучение при этой процедуре превосходит таковое при других методах исследования в несколько раз. Поэтому КТ обладает обширным списком противопоказаний:

- избыточный вес тела более 150 кг;

- острая и хроническая почечная недостаточность;

- металлические конструкции, вшитые в тело;

- малый возраст;

- период беременности и лактации;

- психические нарушения.

Методика обладает высокой точностью, поэтому только на основании компьютерной томографии выставляются диагнозы. Показаниями к проведению КТ считаются:

- воспаление в ЖКТ;

- полипоз;

- новообразования;

- кровотечение.

Обследование занимает значительное количество времени, при этом от пациента требуется полная неподвижность. Поэтому людям с неврологическими нарушениями проводят диагностику в состоянии наркоза и только по исключительным показаниям.

Лапароскопия

Методика относится к малоинвазивным, однако, всё равно считается оперативным вмешательством. Проводится при подозрении на:

- асцит;

- желтуху;

- патологии ЖКТ с нетипичными проявлениями;

- травмы и ранения в живот;

- опухоли.

Поскольку методика относится к инвазивным, существует ряд противопоказаний:

- крайне тяжёлое состояние пациента;

- большое количество спаек в области обследования;

- перитонит;

- грыжа;

- свищи.

Лапароскопия проводится при полном или местном обезболивании в зависимости от состояния пациента.

Какая методика лучше

Выбор способа обследования осуществляется врачом на основании анамнеза, жалоб, данных объективного обследования и индивидуальных противопоказаний. Применение того или иного метода зависит от предположительной локализации процесса: для исследования сигмовидной кишки применяют один метод, для прямой кишки другой. Самостоятельное назначение и проведение диагностики способно увеличить лучевую нагрузку на организм, но не дать нужного результата.